投資信託は、多くの人から集めたお金をプロが運用する金融商品です。いわば「プロが作るお金の詰め合わせパック」のようなもので、株式や債券など様々な資産に分散投資されます。初心者でも少額から始められるため、資産運用の入り口として人気があります。

でも、意外と知られていない投資信託

「投資信託って何?」

「どうやって選べばいいの?」

「投資信託に投資するメリットは?

など疑問を持つあなたへ。

投資を始める前に知っておくべき基礎知識をわかりやすく解説します。

目次

初心者がおさえておきたい投資信託の基本

投資信託のしくみ

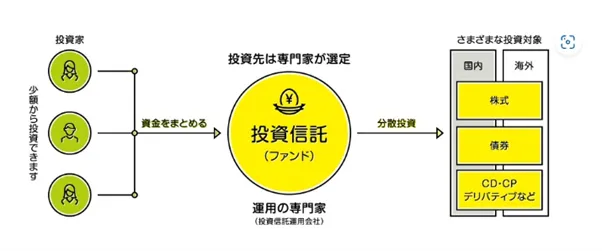

投資信託は投資金融商品の一つで、「投信」や「ファンド」とも呼ばれます。

複数の投資家から集めた資金を一つの大きな資金にして、運用のプロであるファンドマネージャーが国内外の株式、債券、不動産など投資信託のテーマにそった金融商品に分散して資産を投資し運用益をあげることを目指すものです。

もっと簡単に説明すると投資信託とは「プロが作るお金の詰め合わせパック」と考えるとイメージしやすいかもしれません。

たとえば、

| 普通に投資する場合: | 投資信託を使う場合: |

| トヨタ株を買うには約50万円 ソニー株を買うには約15万円 アメリカの株を買うのは手続きも大変… | 100円からスタートできる 1つ買うだけで、国内外の何十〜何百もの会社に投資できる 難しいことは全部プロにおまかせ |

つまり、少ないお金で、たくさんの会社に分散投資できる便利な商品です。

投資信託の種類

投資信託は運用方針により2つに分類されます。

1.インデックスファンド

インデックスファンドとは、日経平均株価、TOPIX、NYダウ、S&P500などの指数に連動するように設計された投資信託です。

たとえば、日経平均株価に連動させたインデックスファンドであれば、日経平均株価を構成する225社の株価に連動した投資信託ということになります。

【インデックスファンドはこんな方におすすめ】

- まずは手堅く始めたい

- コストを抑えたい

- 市場全体の成長に乗りたい

2.アクティブファンド

アクティブファンドは指数以上の利益を目指す投資信託です。

アクティブファンドは、指数に連動していないため、ファンドに組み入れる商品を選ぶのもファンドマネージャーの仕事です。そのため、手数料がインデックスファンドより高いことが特徴で、運用益はファンドマネージャーの手腕次第ともいえます。

【アクティブファンドはこんな方におすすめ】

- 市場平均以上の利益を狙いたい

- 多少のリスクは覚悟している

初心者の方はインデックスファンドから始めるのがおすすめ。手数料が安く、長期で持てば利益が出やすいです。

投資信託にかかるコスト

投資信託の運用にかかるコストは次の3つがメインです。

1.購入時手数料

投資信託を購入する際に、販売会社へ払う手数料。ただし、手数料のかからないノーロードの投資信託も増えています。

2.信託報酬

投資信託の保有中、保有額に応じて継続してかかる手数料です。商品によって手数料は異なり、信託財産から支払われます。

保有中ずっとかかるコストなので、信託報酬が低い投資信託を選ぶことは運用効率を高めるコツの一つです。

3.信託財産留保額

投資信託を売却(換金)する際にかかるコスト。販売会社に支払われる手数料ではなく、信託財産に留保されるもので、投資信託によってはかからない場合もあります。

投資信託により他の費用がかかる場合もあります。目論見書で確認が必要です。

手数料の低い商品を選ぶことで、長期的な収益が増える可能性が高まります。

投資信託が選ばれる理由3つ

1.少額から投資が可能

個別株へ投資をする場合にはある程度のまとまった資金が必要ですが、投資信託は複数の投資家の資金を一つにして運用するため、1人1人は少額の出資でも可能です。

2.一つのファンドを買うだけで分散投資がかなう

投資で大きな損失を回避する手法として分散投資という考え方があります。

通常、複数の金融商品に分散投資をするには多くの資金が必要です。

しかし、投資信託は、一つのファンドに複数の銘柄(金融商品)が入っているため、一つのファンドに投資をするだけで、幅広い銘柄に投資しているのと同じ効果があります。

たとえば、ファンド内のA商品の価値が下がっても、B商品やC商品の値上がりでカバーできれば、損失を免れる可能性が高くなります。

3.運用はファンドマネージャーにお任せ

個人で投資を成功させるには、ある程度の知識や経験が必要になりますが、投資信託は専門的知識を身に付けたプロに運用を任せられますので、日々の値動き、経済、金融の知識がなくても始めやすい投資といえます。

投資信託の2つの利益

1.売買差益

購入時の基準価額より売却時の基準価額が高ければ差額が利益となります。

基準価額は次のように算出します。

基準価額(一口あたり)=純資産総額*/総口数

*純資産価額とは、投資信託が保有している株や債券などの価値を合計して、信託報酬などのコストを引いたもの

なお、証券取引所で取引される上場株式などは、需要と供給の関係で刻々と株価が変動するのに対し、投資信託の基準価額は1日1つです。基準価額は投資信託を売買する際の一口当たりの取引価額になります。

2.分配金

投資信託の運用により得られた利益を保有口数に応じて投資家へ払うことを「分配金」と呼びます。

分配金は投資信託によって、「あり」「なし」があり、また分配の頻度も投資信託により異なります。

また、分配金が「あり」の投資信託は、分配金が支払われると基準価額が下がります。つまり、分配金がある投資信託が必ずしもお得ということにはなりません。

投資信託の分配金にかかる税金、かからない税金

さらに、分配金について詳しく説明します。分配金には普通分配金と特別分配金(元本払戻金)の2種類があります。

普通分配金

分配金落ち後の基準価額が、個別元本を上回っているケースでは分配金は投資家の純粋な利益となるため、分配金には約20%が課税されます。

特別分配金(元本払戻金)

分配金を支払い後の基準価額が、個別元本を下回ってしまうケースでは個別元本を一部取り崩して分配金を受け取っていることになるため、投資家の純粋な利益ではないため、分配金に税金はかかりません。

個別元本は人により違うため、分配金支払い後の基準価額が自分の個別元本と比較してどうなるかをあらかじめ知ることはできません。

定期的に分配金を受け取りたい、または適宜、利益を確定したい場合は、「分配金あり」の投資信託を選びます。ただ、分配金を受け取れば運用資産は減少します。その反面、「分配金なし」もしくは「分配金再投資」の投資信託は分配金を元本に組み入れるため運用資産が増えます。

つまり、分配金ありの投資信託は、分配金なしの投資信託よりも運用効率は悪くなります。

投資信託を選ぶときに見るべき5つのポイント

投資信託を選ぶときに、初心者が必ずチェックすべき指標は5つです。内容についてわかりやすく解説します。

ポイント1.基準価額(きじゅんかがく)

基準価格とはその投資信託1口あたりの値段です。

基準価額でわかること

| 基準価額の動き | 意味 | 状況 |

|---|---|---|

| 📈 上がっている | 運用がうまくいっている | 利益が出ている |

| 📉 下がっている | 運用が不調 | 損失が出ている |

| ➡️ 横ばい | 大きな変動なし | ±ゼロ付近 |

具体例で理解しよう

基準価格10,000円の投資信託を10口購入した際の1年後、3年後の資産の推移(経費は計算に入れていません)

| 購入時 | 1年後 | 3年後 | |

|---|---|---|---|

| 基準価額 | 10,000円 | 11,000円 | 13,500円 |

| 口数 | 10口購入 | 10口 | 10口 |

| 投資額 | 10万円 | ||

| 資産 | 100,000円 | 110,000円 (+1万円の利益!) | 135,000円 (+3.5万円の利益!) |

基準価額が高い方がよい投資信託ですか?

投資信託の基準価額は、「純資産総額」を「総口数」で割ることで決まります。純資産総額は投資信託が運用する時価総額などから費用などが差し引かれものです。分配金なども費用に入ります。

「基準価額が高い = 良い投資信託」ではありません!

- 基準価額10,000円の商品A

- 基準価額30,000円の商品B

→ 商品Bの方が3倍良い?これは違います。大事なのは基準価額の「値段」ではなく「上昇率」。基準価額そのものより、過去の上昇率(リターン)を確認しましょう!

ポイント2.純資産総額(じゅんしさんそうがく)

純資産総額とは、投資家から集まったお金の総額です。これが大きいほど、人気があり、安定している証拠となります。

【投資信託総資産総額目安】

| 純資産総額 | 評価 | 解説 |

|---|---|---|

| 1,000億円以上 | ◎ 優良 | 多くの人が選んでいる人気商品 |

| 100億円〜1,000億円 | ○ 問題なし | 一定の支持を得ている |

| 30億円以下 | △ 注意 | 規模が小さく、運用終了のリスクも |

なぜ純資産総額が大きい方がいいのか?

・繰上償還(運用終了)のリスクが低い:規模が小さいと採算が合わず、運用が途中終了になることがあります。

・売買がしやすい:人気商品は流動性が高い

・安定した運用ができる:資金が潤沢だと、より効率的な運用が可能

ポイント3.信託報酬

投資信託の保有中、保有額に応じてずっとかかる手数料です。

例:100万円を30年間運用した場合(年利5%と仮定)

| 信託報酬 | 30年後の資産 | 差額 |

|---|---|---|

| 0.2% | 約410万円 | – |

| 1.0% | 約350万円 | -60万円 |

| 2.0% | 約290万円 | -120万円 |

たった1〜2%の違いでも、長期では数十万円〜数百万円の差になります!

どれくらいの信託報酬が良いのか?

【初心者の選び方】

- ✅ 年0.5%以下 → 合格ライン

- ✅ 年0.2%以下 → 優秀!

- ❌ 年1.0%以上 → 避けた方が無難

ポイント4.過去のリターン(運用成績)

どれくらい増えたかが重要です。見るべき期間とチェックポイントは下記の通りです。

| 期間 | チェックポイント |

|---|---|

| 1年 | 短期の勢い |

| 3年 | 中期の安定性 |

| 5年・10年 | 長期の実力(最重要) |

良い商品の見分け方

- 過去5年で年平均+5%以上のリターン

- 毎年マイナスにならず、安定している

- 同じカテゴリーの他の商品より成績が良い

❌ 避けた方がいい商品は:

- 過去5年で年平均マイナス

- 極端に変動が激しい(ある年+30%、翌年-25%など)

- 同カテゴリーの平均を大きく下回る

ポイント5.分配金の有無

定期的にお金がもらえるか?

タイプA:分配金あり:年1回〜毎月、お金がもらえますが資産は増えにくいです。

タイプB:分配金なし(再投資型)、お金はもらえません。しかし、複利効果で資産が雪だるま式に増えます。

長期で増やしたいなら「分配金なし(再投資型)」がおすすめです。

投資信託は複利効果が魅力

投資信託とよく似ている商品でETFがあります。

ETFはExchange Traded Fundsの頭文字を取った表記で、日本語では上場投資信託といいます。上場しているため、株式のように刻々と変動する値動きを見ながら売買できることが非上場投資信託との大きな違いです。

ETFの特徴

非上場投資信託は、当日の基準価額が分からない状態で取引します(ブラインド方式)が、ETFは株式のように取引所で売買ができるため、値動きを見ながら短期売買で収益を得ることも可能です。

株の売買同様、成行注文、指値注文もできます。また、ETFのコストとしては、株の売買同様に売買手数料がかかります。

また、投資信託同様に信託報酬は取られます。ただ、その費用は非上場投資信託より低めです。

似ている商品のためどちらを選ぶか迷う方も多いのですが下記のような違いがあります。

投資信託とETFの違いは?

投資信託とETFは似ていますが異なる部分も多くあります。

| 投資信託 | ETF | |

| 購入する窓口の違い | 銀行・証券会社・郵便局などの販売会社を通じて購入できます。 | 証券市場に証券口座を開けば購入できます。 |

| 購入方法 | 口数指定または金額指定で販売会社に注文 | 証券会社で指値または成行きで注文 |

| 取引価格 | 1日1回算出される基準価格によります。 | 市場のリアルタイム取引価格 |

| 信用取引 | 信用取引ができない | 信用取引ができる |

| 信託報酬 | 年0.5~2.0%程度が一般的 | ETFの方が信託報酬はかなり低め |

| 換金のタイミング | いつでも解約できるが、クローズド期間(解約制限)があるもの | いつでも売却できる |

最も大きな違いの1つが分配金です。

分配金は投資信託の運用により得られた利益を出資額に応じ、投資家へ還元するものです。

投資信託では、分配金の「ある」「なし」や分配金の再投資を選択することができます。ETFの分配金は基本現金で支払われます。そのため、複利効果を得るためには、自分で分配金を再投資(ETFを買い増し)しなければなりませんので注意しましょう。

投資信託の分配金は受け取らずに再投資することで複利効果が高くなり資産を増やしやすいため、より効果的な資産形成を望むのであれば、分配金再投資型の投資信託がおすすめです。

関連記事

ETFとは?初心者向けETFの基礎知識!プロが教えるこれだけは知っておきたいポイント

はじめての投資信託選び:4つのポイント

1.目的に合っているか?

投資信託を選ぶには、まず自分がなぜ投資するのか、目的をはっきりさせておくことが大切です。これらの目的によって、保有期間のめどが決まり、適したファンドのタイプが決まってきます。

購入目的 保有期間 適したファンドのタイプ 主たる運用対象 分配の金額・回数 値上がりの期待 老後に備えるなど資産を増やしたい 長期 株式 少ない 大きい 分配金が欲しい 中長期 債券・高利回り株 多い 小さい 一時的余裕金運用 短期 短期証券など 預金+αの分配 なし

2.コストは適正か

信託報酬や信託財産留保額などの手数料や隠れコストがないかなどを他の商品と比べてチェックしてみましょう。

3.運用会社の実績は?

運用会社の過去の実績や信頼性などを確認しましょう。目論見書には投資判断に必要な重要事項がかいてありますのでしっかり確認しましょう。

4.リスク許容範囲内か?

投資で利益を出すためには、長期的に資産形成を行う必要があり、途中でやめることがないように計画的に行う必要があります。したがって、投資に充てることができる余裕資金を把握し、「当面使う予定がない資金」で行いましょう。

投資信託もNISAの非課税枠を活用しよう

課税口座で投資信託やETFを購入し売買差益や普通分配金などを得た場合、約20%の税金が取られます。

しかし、NISAという非課税口座を利用すれば投資限度額内においては、いくら利益があっても税金が引かれることはありません。

新NISAの大きなポイントは次の4つ。

①非課税の投資枠が大幅に増えた

②つみたて投資と個別株投資が併用できる

③非課税投資期間が無期限になる

④商品を売却すれば翌年以降に再投資ができる

投資信託の積立投資は「つみたて投資枠」の年間120万円を上限、ETFをスポット購入するのであれば「成長投資枠」で年間240万円まで、合わせて年間360万円を投資信託やETFに非課税投資をすることが可能です。

累計で保有できる非課税限度額は1,800万円ですが、売却すれば、購入したときの価額が翌年の投資枠として復活します。

あわせて読みたい

新NISA活用ガイド!初心者にわかりやすく新NISAの仕組みとメリットや活用事例を解説

よくある質問Q&A

Q1. 投資信託は今から始めても遅くない?

A1. はい、いつ始めても遅いことはありません。投資は「今日」が一番早い日です。20年、30年という長期で見れば、1年早く始めるだけで大きな差が生まれます。

Q2. 投資信託は途中で解約できる?

A2. いつでも解約可能です(一部制限がある商品もあります)。ただし、長く持つほど利益が出やすいので、すぐに解約するのはもったいないです。

Q3. 投資信託はこまめに売買したほうがいい?

A3. 投資信託はこまめに売買すべきではありません。頻繁に売却を繰り返すことで複利効果が弱まったり、手数料で利益が削られたりするからです。そもそも投資信託は、一般的に長期運用で利益を狙うための商品です。詳細はこちらの記事をごらんください「投資信託はこまめに売買すべきではない?売却タイミングや運用方法を解説 」

Q4.保有中の投資信託がマイナスになった場合はどうしたらいい?

A4. 長期目線で利益を狙っているときは、たとえ投資信託の値下がりで資産がマイナスになっても放置するのがおすすめです。詳細はこちらの記事をごらんください「投資信託がマイナスのときは放置すべき?持ち続けるコツや放置リスク、売却パターンを解説」

まとめ

投資信託の始めたか基礎について解説しました。

インフレで物価が賃金上昇よりも高く上がり、資産の目減りに不安を抱えている方が多くなっているのではないでしょうか?

投資信託は、基本的に長期で保有することで利益を得やすい投資です。そのため、投資信託を選ぶ際は、運用コストと分配金の扱いについて目論見書で確認することが大切です。

- 投資信託 = プロが作るお金の詰め合わせパック

- 基準価額が上がる = あなたの資産が増える

- 最初はインデックスファンドで、信託報酬0.5%以下を選ぶ

- 分配金は再投資型がおすすめ

- 新NISAを使えば税金ゼロで始められる

投資信託とETFの基本を知って、自分に合う投資スタイルを見つけましょう。

コメントComment